今回はその考え方を紹介しよう。

- 前提

この先のお話は予め自我の気づきを読み終えておくと理解しやすくなります。

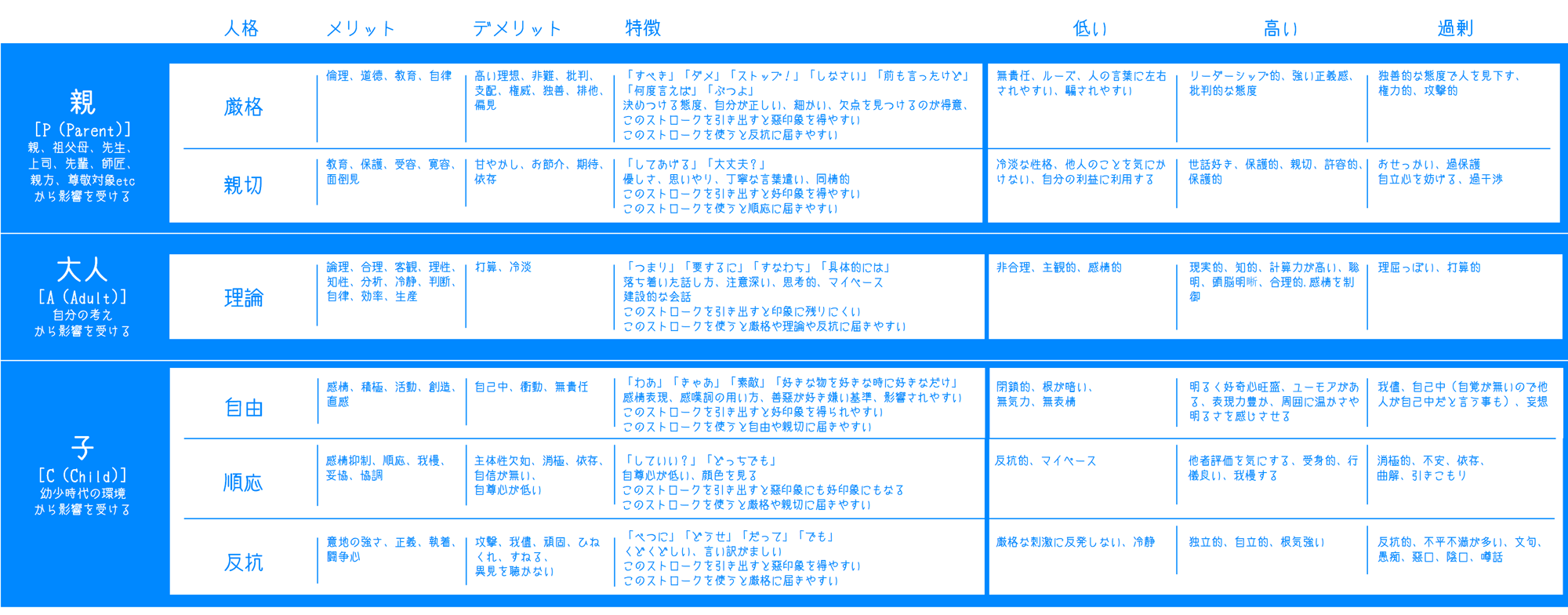

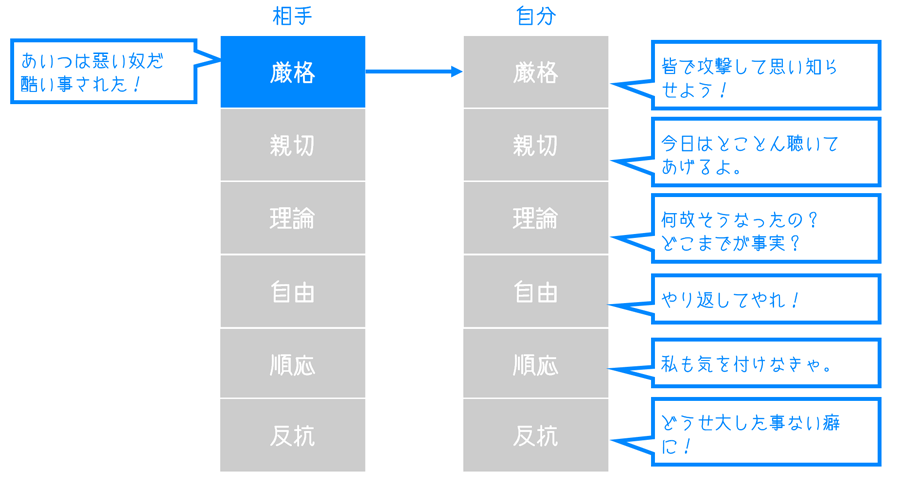

- 自我状態は細分化される

親、大人、子は6個に細分化されます。多くの資料では5つに細分化されています。

ここでは6つに細分化されたものを、人格と呼びます。分かりやすく1枚の画像にしました。見えづらい場合はタップして拡大してください。

言葉や行動の特徴で、どの人格に隔たりがあるか見抜く事ができます。

言葉に人格が宿るという考え方です。

1人に1つの人格が宿るという考え方ではなく、原則として1人に6つの人格が備わっています。

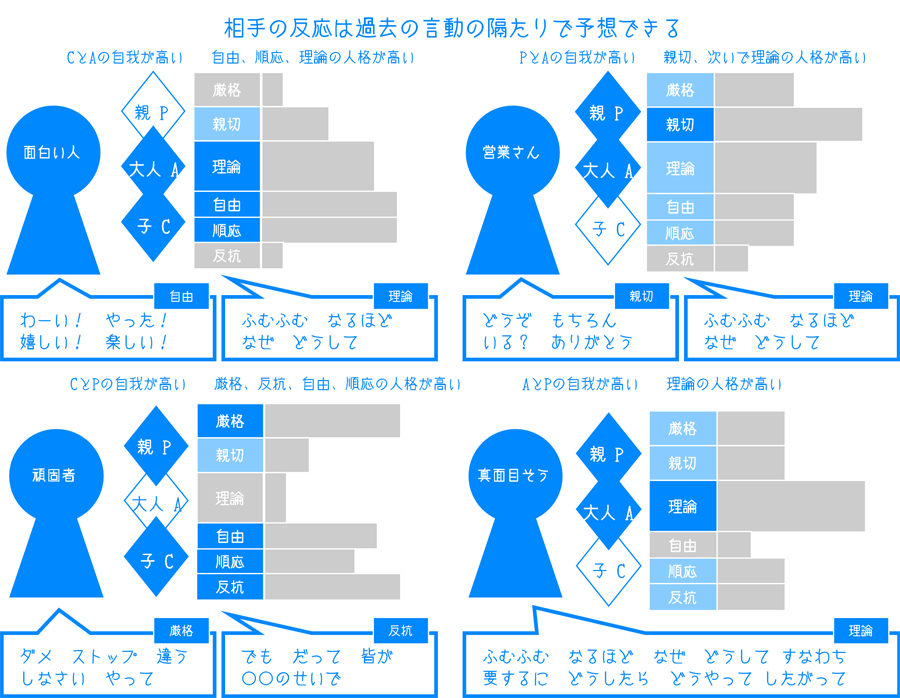

下記のグラフはエゴグラムと言います。

言葉に人格が宿っているという考え方ですから、使う言葉の割合で、発言者の印象が変わります。

例えば、理論の人格が宿る言葉を多く発言する人は、他人から「理論的な人格」「大人っぽい人」と思われるようになります。つまり、使う言葉の割合を意識的に調整すれば、他人から思われる印象を変える事が可能です。

例えば、理論の人格が宿る言葉を多く使う人が、自由の人格が宿る言葉を多く使うように成れば、他人から「この人は変わった」と思われるようになります。 - ストローク

ここでいうストロークとは精神的な影響を含む言動を指します。

上記で紹介した人格に該当するストロークを発すると、相手が反応します。相手が反応する人格は、相手の人格の隔たりによって予想できます。

予想的中率を高めるには、相手の周囲環境に目を向け、どんな経緯で自我状態に影響しているか考えましょう。

自我状態の影響については自我の気づきを参考にしてください。下記に人格ごとのストロークの言動を紹介します。

全て網羅できないため言動の傾向を感じ取ってくだしさい。自他の言動を振り返り、普段どんな反応を示すか傾向を見抜きましょう。現実とネットでは人格が変わる事があるので、別々に考えましょう。

相手へメッセージを送った後に、どんな反応が返ってくるか予想できるようになります。-

厳格

禁止や制限を掛けて、相手を操ろうとする命令が多くあります。

この言動を使うと厳しい親のような印象を与えます。

例えば、何歳の人でも「ダメダメダメ!やめなさい!」「うるさい!静かにして!」と言っていると厳しい親の印象があります。- 言葉ダメ ストップ しなさい やって 持って 来て 来い はっきり言って〇〇 欲しい 違う そうじゃない まだ? 遅い! はやく! どいて うるさい 黙れ 静かにして いい加減にしろ! (命令として)やめて やめなさい 言われなくてもやりなさい 言った事だけやりなさい きこえてる? きいてる? ほう さすがの私も もう言いません いい加減にしなさい 諦めたら? は? よく言うよ 前も言ったよね 何度言えば分かるの 諦めたら? どの面さげてるの? まだやってんの? またやってる さっきも言ったけど 子供っぽい もう何歳なんだから 邪魔 いい加減にしなさい 信じてるからね ○○ばかりしてないで 自分で考えて 言われなくても分かるでしょ してあげたのに

- 行動舌打ち 揚げ足を取る 問いに応えない 体罰 思い通りになるまでネチネチ言い続ける

-

親切

この言動を使うと優しい親のような印象を与えます。 相手を敬い丁寧に対応しようとする言動が多くあります。

例えば、何歳の人でも「もちろん、わかるよ」「そうだね。手伝おうか?」と言っていると優しい親の印象があります。- 言葉どうぞ もちろん してあげる やっておくね いる? 手伝おうか? そうだね いいね よかったね わかる これ好きでしょ ありがとう お疲れ様 ご苦労様です

- 行動皆の水を持って来る 料理を取り分ける おしぼりを渡す 誕生日を覚える プレゼントを送る 傾聴 共感 労う 感謝 相手が努力した所に気づく 褒める 相手のやり方やペースに合わせる 相手の好きな物を覚えて共有する 相手の嫌いな物を覚えて避ける ハグ 手をつなぐ 譲る 社会貢献 相手のために戸を押さえる 一緒にする 手伝う 力を貸す 教える 笑わせる 応援 相手の考えや言動を尊重する 相手の変化に気づく 自分の好きな物事を紹介する

-

理論

この言動を使うと大人っぽい印象を与えます。

建設的に話を進める言動が多くあります。

例えば、子供が「なるほど。すなわち○○という訳か」「なぜ?どうしたら……」と言っていると大人の印象があります。

例えば、大人が「なるほど。すなわち○○という訳か」「なぜ?どうしたら……」と言っていると年齢相応の印象があります。- 言葉ふむふむ なるほど なぜ どうして すなわち 要するに どうしたら どうやって したがって であるからにして ○○という訳か

- 行動分析 課題抽出 計画 検証 確認

-

自由

この言動を使うと明るい子供っぽい印象を与えます。

感情に直結した言動が多くあります。

例えば、子供が「わーい!楽しい!」「にゃあにゃあ!」と言っていると年齢相応の印象があります。

例えば、大人が「わーい!楽しい!」「にゃあにゃあ!」と言っていると幼い印象があります。- 言葉わーい! やった! 嬉しい! 楽しい! えー! 面白い! おかしい! 変なの! めっちゃ すごい 超 いいね 好き ヤバい (感性的に)やめて 嫌だ 怖い びええん ぐううう 擬音(ゴロゴロ ピカピカ) 模倣(にゃあ わん) 反復(あぢあぢ さむさむ)

- 行動関係の薄い友達と一緒に居ても寝る 些細な事で拍手 理由を尋ねられて経緯を回答する 身振り手振りを大袈裟に行う

-

順応

この言動を使うと静かな子供っぽい印象を与えます。

受け入れて環境に従う言動が多くあります。

例えば、子供が「ごめんなさい……ごめんなさい…」と言っていると年齢相応の印象があります。

例えば、大人が「ごめんなさい……ごめんなさい…」と言っていると幼い印象があります。- 言葉はい わかりました そうですね ごめんなさい そうします 教えてください

- 行動耐える 謝る

-

反抗

この言動を使うとワガママな子供っぽい印象を与えます。

言動や行動で言い訳や攻撃を仕掛け、相手に考えさせて相手を操ろうとします。

例えば、子供が「でもでも!だって!」「○○のせいで!」と言っていると年齢相応の印象があります。

例えば、大人が「でもでも!だって!」「○○のせいで!」と言っていると幼い印象があります。- 言葉でも だって 皆が あの人が 子供が ○○のせいで しょうがないじゃん そう言ったって ○○なんですけど! ナメんな

- 行動(回答として)沈黙 (回答として)泣く (回答として)話を逸らす あげ足をとる

-

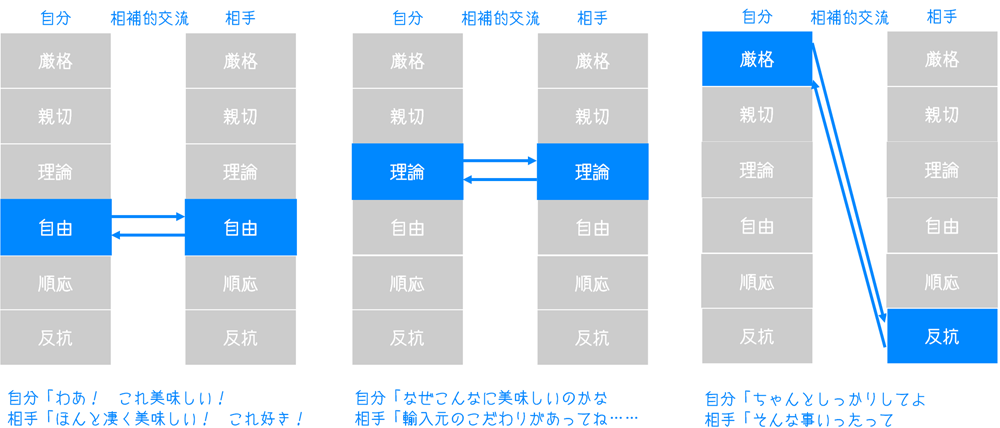

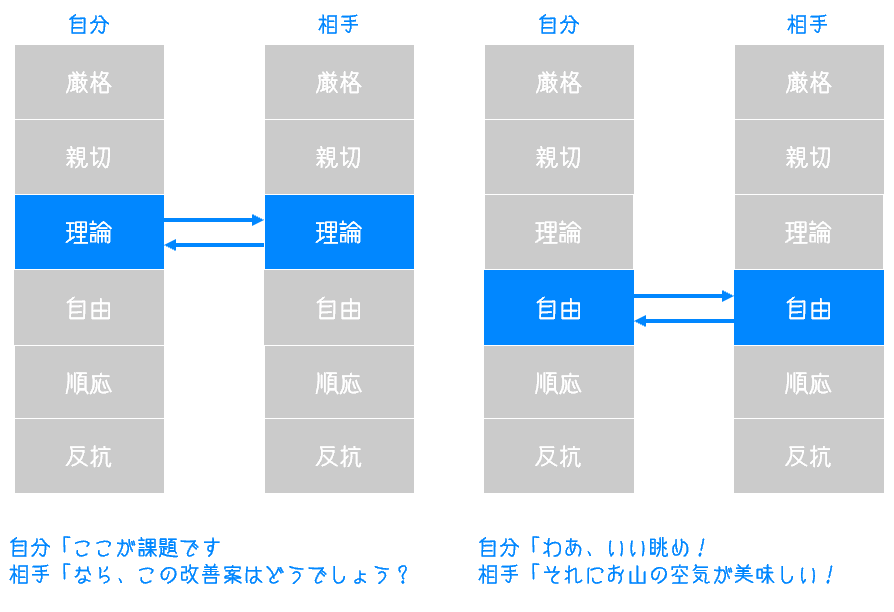

- 相補的交流

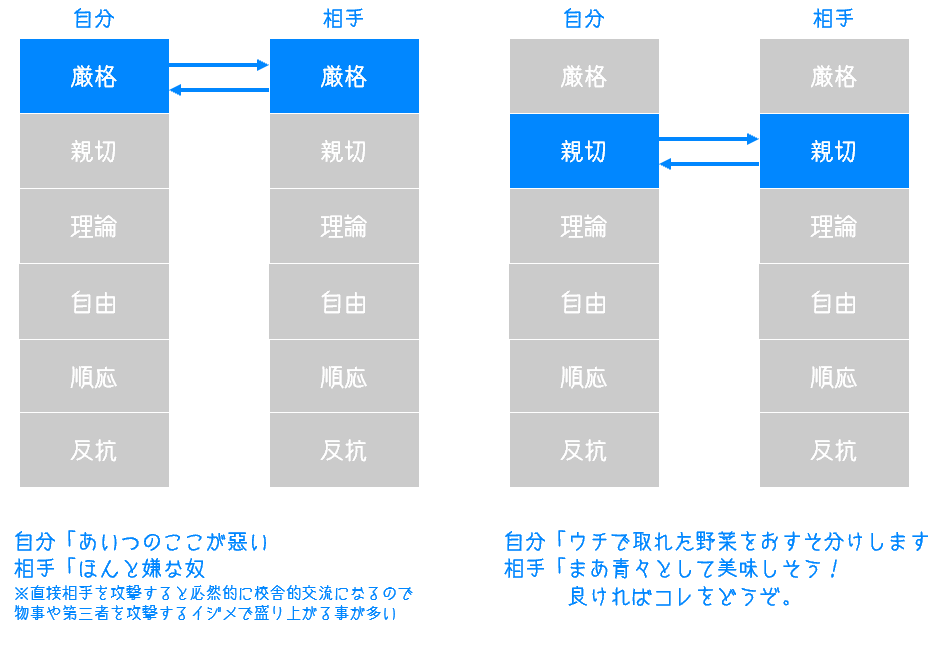

自分と相手、両者のストロークに宿る人格が一致すると交流が続きます。

交流は続きますが、好印象だったり悪印象だったりします。

自由、親切、理論の人格だと好印象になりやすい傾向があります。

厳格、反抗、順応の人格だと悪印象になりやすい傾向があります。相補的交流の例

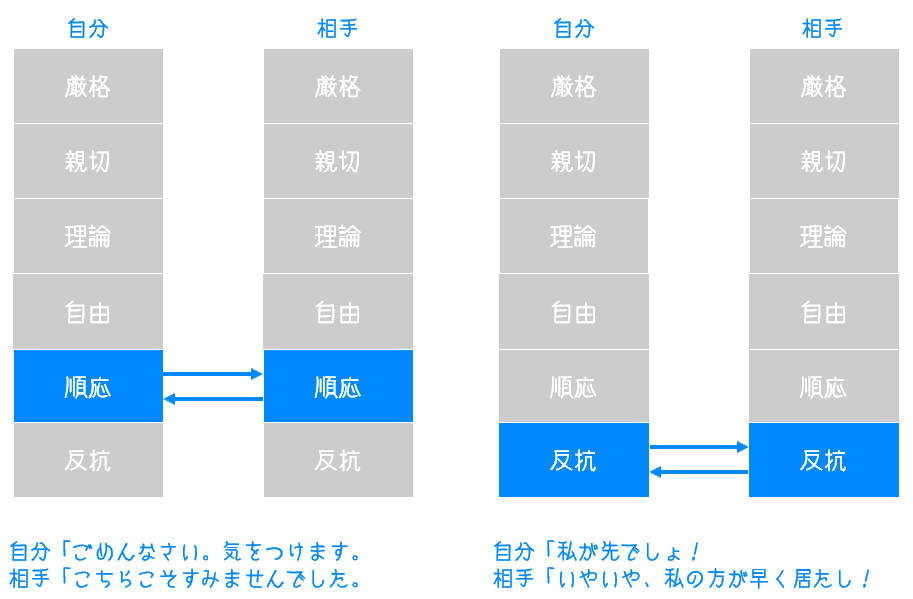

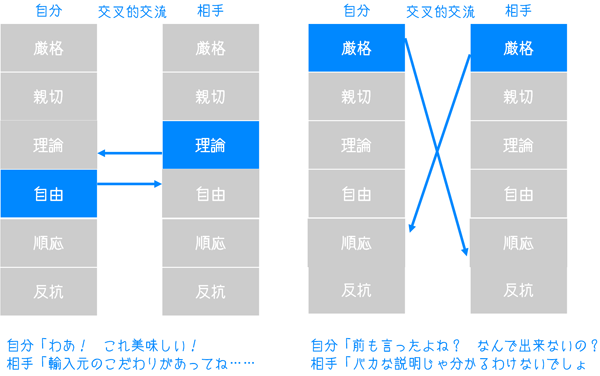

- 交叉的交流

両者のストロークに宿る人格が一致しない場合は、交流が終わりやすくなります。

期待していた結果と異なる回答を得て、ギクシャクしたり喧嘩腰になったりします。

左の例では、自由な反応を期待したのに、理論的で見当違いな反応でした。

これでは空気が悪くなってしまいます。右の例では、順応な反応を期待したのに、厳格な反応でした。

喧嘩が始まってしまいそうな雰囲気です。矛先が人格に向いているからです。

この場合は矛先を問題そのものに変えましょう。 - 裏面的交流

言動と思いが一致しない交流です。

言動に対して心理的には違うストロークを交流しています。この例では言動も心理も相補的交流で会話が継続します。

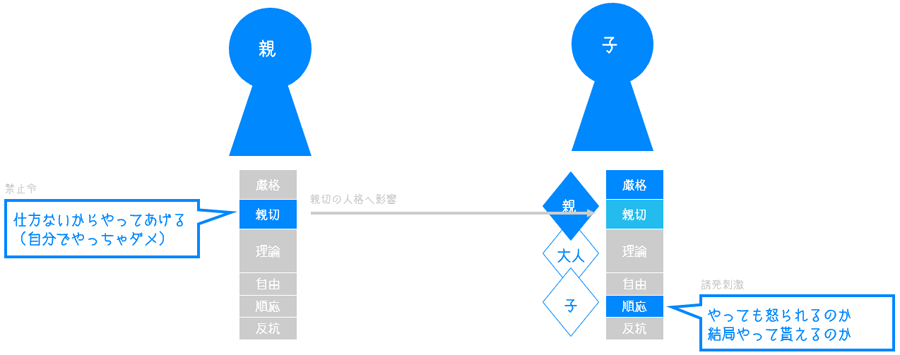

また、子は親から受けた行いの影響を受けたので、いずれ似たような場面が訪れると無意識に模倣します。

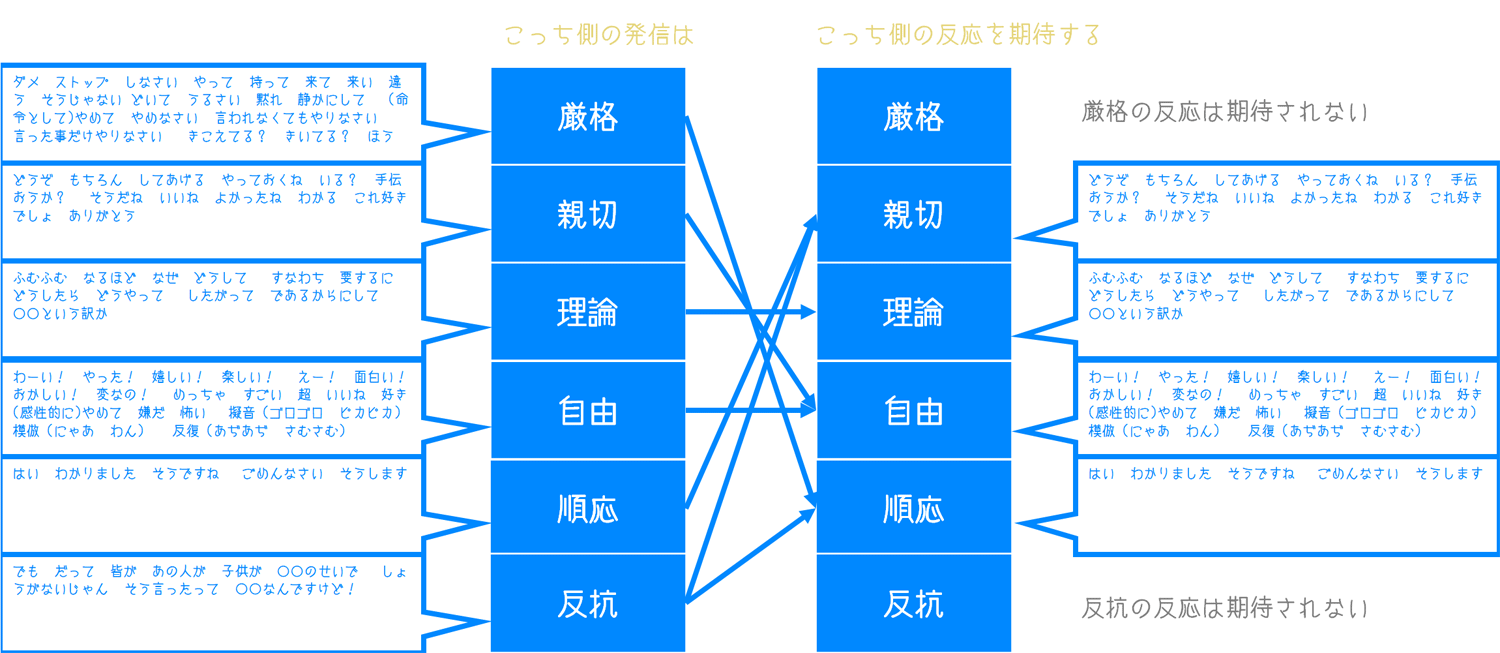

- 期待されるストローク

ストロークの発信者は相手の反応を期待します。

その際に、特定のストロークの反応を期待します。

図の左側が発信者のストロークです。

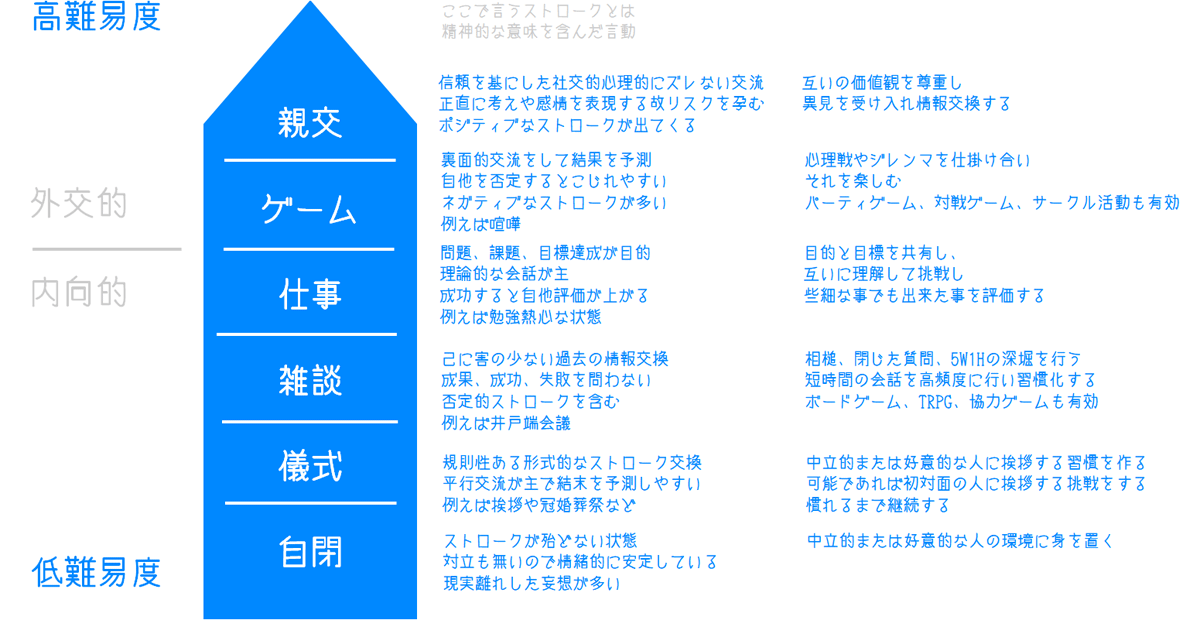

図の右側が相手に期待するストロークです。 - 交流には難易度がある

ストロークの量や内容によって交流の難易度が変わります。

ゲームの層より高難易度な交流に慣れているようなら、外交的な人だと言えるでしょう。

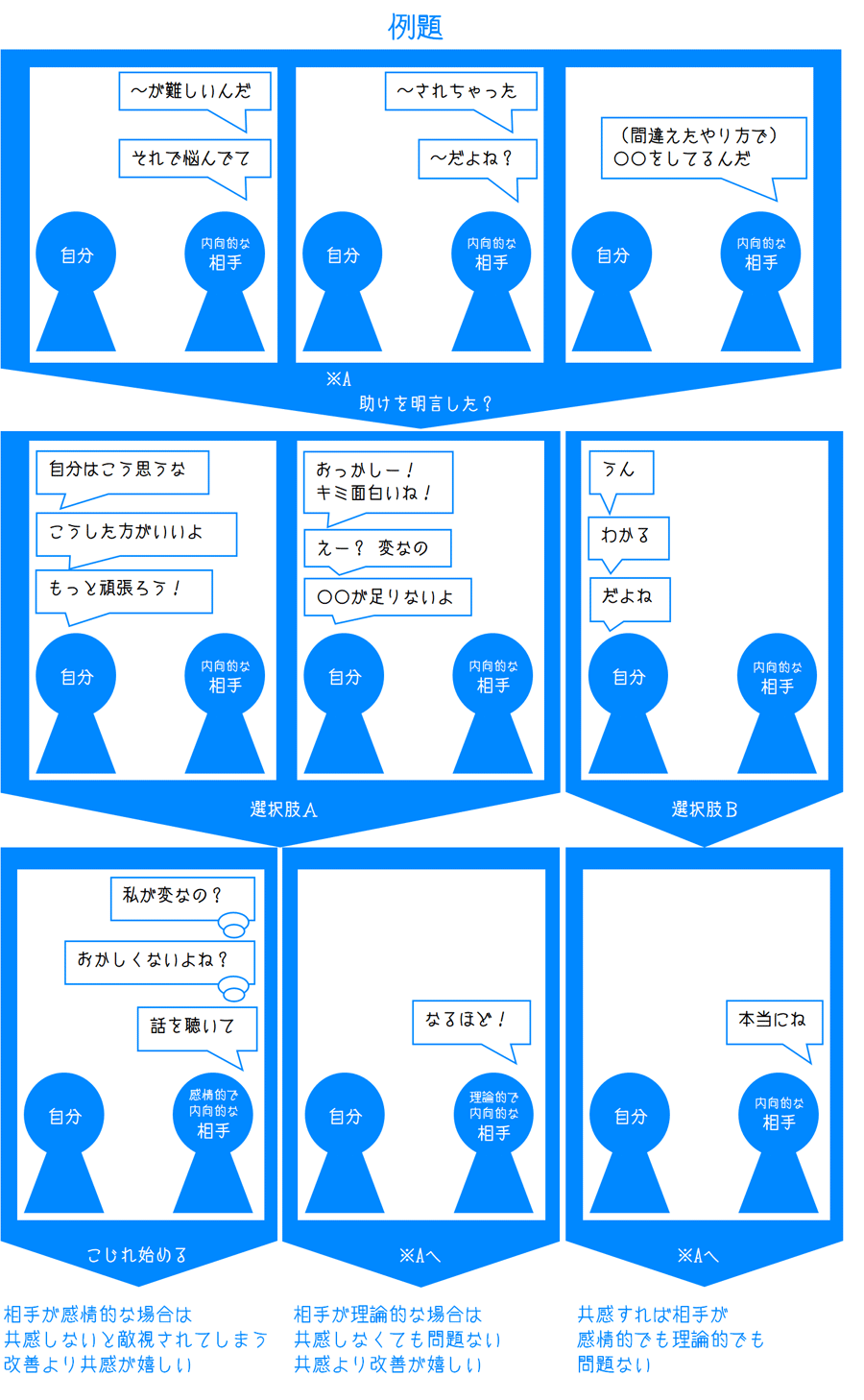

- 例題

下記に例題を挙げます。

相手の言葉に、自分はどう答えたら良いか考えてみましょう。-

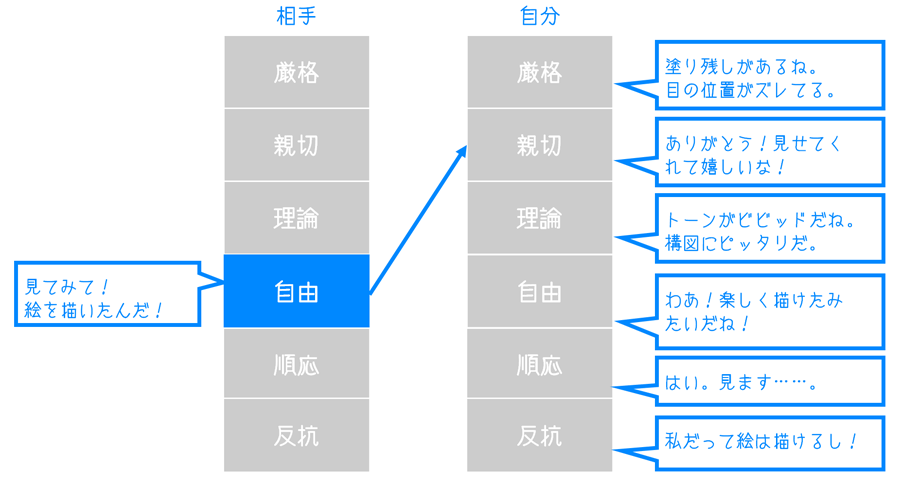

自由→親切

相手は、あなたの親切な人格を期待しています。

あなたに褒めてほしいようです。どんな言葉を返しますか?

-

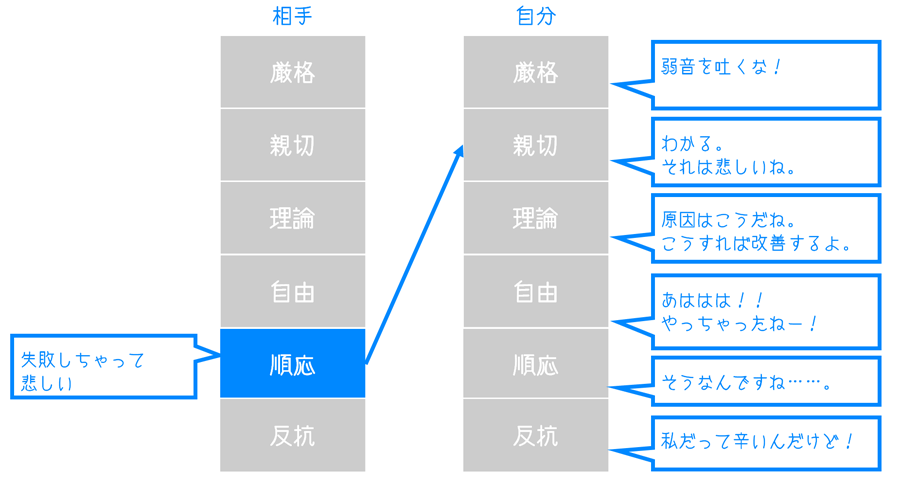

順応→親切

相手は、あなたの親切な人格を期待しています。

あなたに慰めて欲しいようです。どんな言葉を返しますか?

-

厳格→厳格

相手は、あなたの厳格な人格を期待しています。

誰かを責めたいようです。どんな言葉を返しますか?

-

- 先ずは王道から

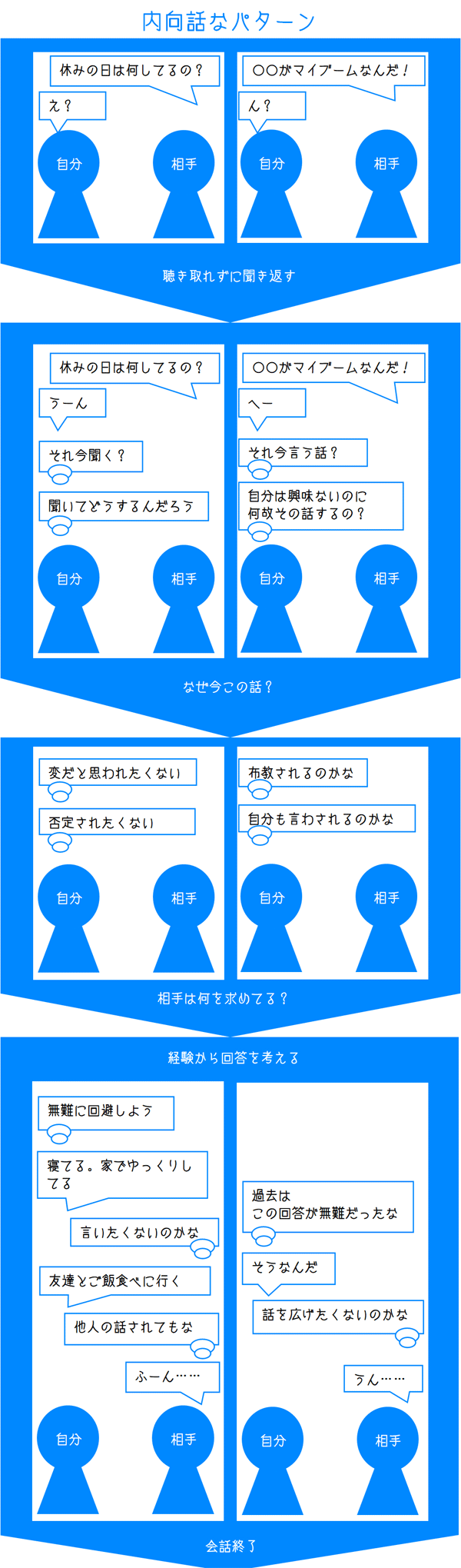

会話その物が本当に苦手な人は、会話が上手い人のパターンを真似てみましょう。

ポイントは話す事ではなく、聴く事です。ここでいう聴くとは、心情や背景に興味を持つ事です。

「何をしたのか、何を使ったのか」ではなく「何故しようと思ったのか、どんな気持ちになったのか」をに興味を持ちましょう。内向的な人の話し方には癖があります。

次の図のような話し方をしていないでしょうか。

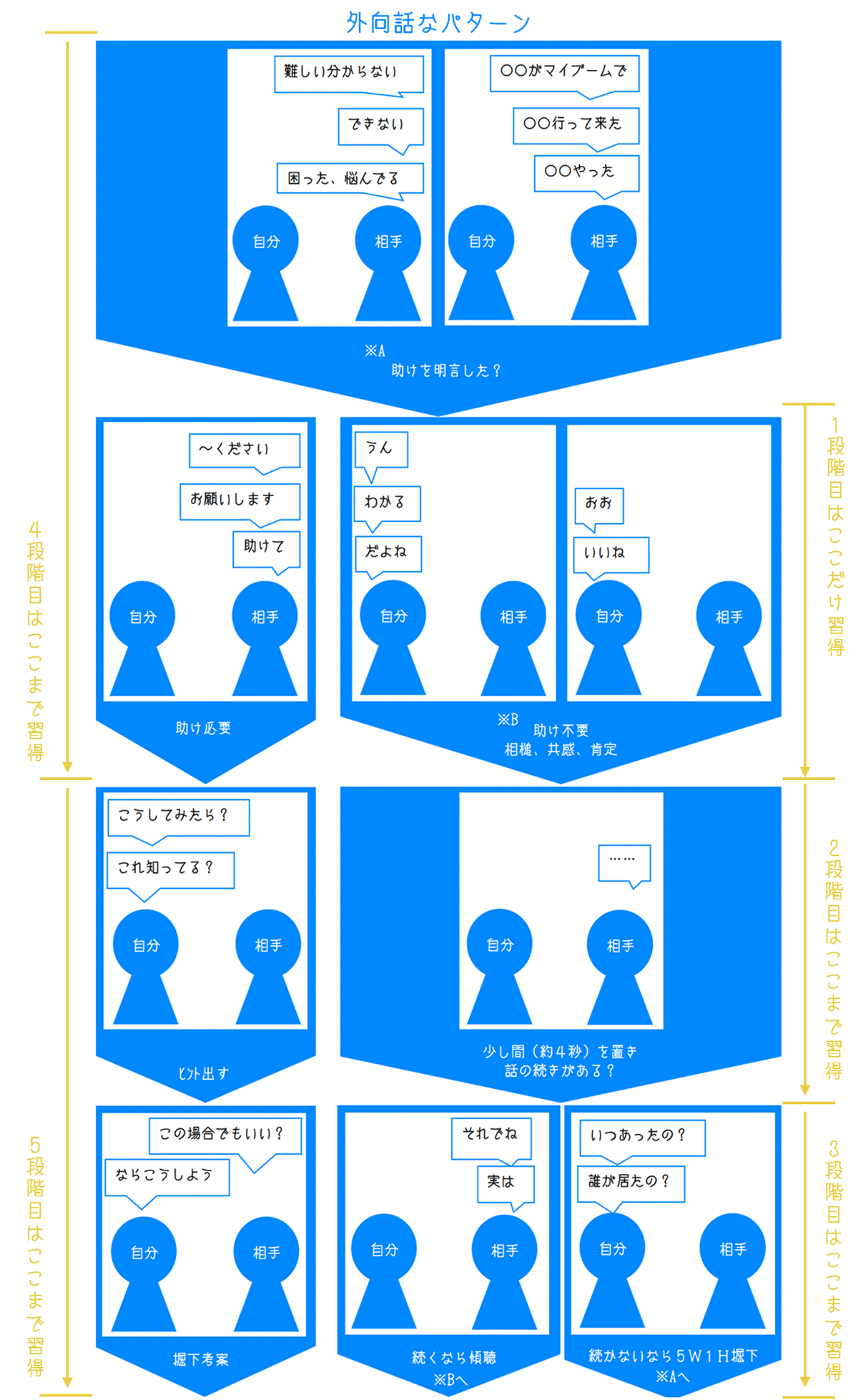

外交的な人の聴き方には王道があります。

次の例のような聴き方を意識して、第1段階から順に慣れていきましょう。この聴き方は初対面の人、中立的な人には効果的です。

自分に対して苦手意識を持っている人、自分を嫌っている人にはあまり効果がありません。

相槌の後、相手は話の続きを用意しているかもしれません。

相槌に併せて質問せず、先ずは肯定と共感で済ませて続きを伺いましょう。

(理論の人格が強い人ほど、なぜ共感したのか説明したがる癖があるのでグッと我慢しましょう)

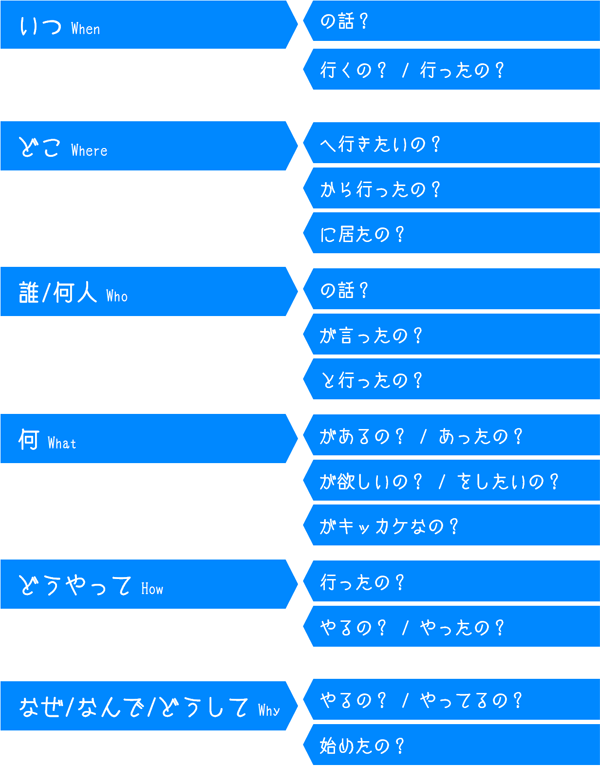

続きが無さそうなら5W1Hで深堀したり、キッカケを尋ねるのが良いでしょう。

5W1Hの例は次の図のようになります。これは一例です。他の人の話を聴いてパターンを増やしましょう。

相槌について具体的には友好の気づきを参考にしてください。

次に例題を考えてみましょう。

話し相手が内向的な人だった場合です。

選択肢Aと選択肢Bのどちらが良いでしょうか?

選択肢Bを選べば相手が感情的でも理論的でも円滑に話ができる事が分かりました。

人は場の占有時間に比例して満足度が高くなる傾向があります。

1つの話題を長引かせる工夫をするといつの間に聞き上手になっているかもしれません。

会話が上手くできるような気がしてきたよ。

すると返答も予測しやすくなって話が円滑になるんだ。

頑張れ!